… es ist schon ein paar Jahre her, damals machte ich noch ausschließlich Fotobücher für Familie und Freunde. Heute hier also der Nachtrag auf dieser Seite.

Meine Frachtschiff-Reise von Charleston nach Hamburg

Zu dieser Reise kam ich wirklich rein zufällig und unbeabsichtigt. Ich besuchte meinen Freund G, Kapitän einer Hamburger Reederei, auf seinem Schiff im Hafen. Auf meine interessierten Fragen zu Seefahrt und Schiff antwortete G. geduldig und ausführlich. Auf das abschließend spontane: „Könnte man mal mitfahren?“ erhielt ich ein überraschendes: „Ja, klar!“. Damit hatte ich nicht wirklich gerechnet. – Ein paar Monate später ging es dann tatsächlich los. Zuvor hatte ich allerdings noch einiges zu erledigen. Denn, wer nach den USA fliegt und mit einem Frachtschiff ausreisen möchte, benötigt ein Visum für die USA. Und dieses erhält man in Berlin auf der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Dort kann man aber nicht so einfach hingehen und sagen: „ich hätte gern mal ein Visum.“ Das geht alles nur schön geregelt und nach Plan: Schriftliche Anmeldung, Nennung des grundsätzlichen Bedarfs, Termin der Botschaft abwarten, hinfahren, stundenlang in der Sommerhitze draußen anstehen, zweifache Security über sich ergehen lassen und dann: das krönende Interview. Schließlich hat man das Visum im Pass eingetragen und ist glücklich, denn es gilt immerhin für 10 Jahre.

In den USA

Jetzt ist Anfang September und wir haben einen wundervoller Herbst. Mein Flug in die USA geht von Hamburg über München nach Charlotte in North Carolina. Bevor es zurück nach Hamburg geht, werde ich alte Kunden und ein paar Freunde in den Carolinas und Georgia besuchen. Der Flug ist angenehm entspannend und ich erfreue mich an bestem Flugwetter. Die Route verläuft heute ziemlich weit südlich, nicht wie früher so oft, über den St. Lorenz Strom. Wir passieren Nova Scotia deutlich im Süden und das bei bester Sicht. Die langgestreckte Sable Island mit ihrer charakteristischen Form liegt malerisch-trügerisch an Steuerbord. Von oben sieht sie so einsam aus wie sie es tatsächlich ist, allerdings war sie über Jahrhunderte ein gefürchteter Schiffsfriedhof, eine der gefährlichsten Gegenden für die Schifffahrt unter Segeln. Heftige Stürme, Strömungen und zahlreiche Untiefen bereiteten den Kapitänen der Windjammer, aber auch der frühen Dampfschifffahrt große Probleme beim Landfall in Amerika.

Ich verbringe ein paar Tag in Columbia mit deutschen Freunden. Ihre kleine Tochter ist hier geboren und sie führen ein angenehmes, bequemes Leben. S. arbeitet hier für einen deutschen Konzern, für ihn ist das Leben oft anstrengend, weil mit vielen Reisen und Führungsstress verbunden. Ich selbst weiß aus Erfahrung wie sich das anfühlt und ich bin den Beiden sehr dankbar, dass sie sich soviel Zeit für mich nehmen. Sogar eine samstägliche Golfrunde ist uns beiden Männern vergönnt. Nach drei wundervollen Tagen nehmen wir Abschied, mit „einer Träne im Knopfloch“. In Augusta/Georgia treffe ich endlich Mike wieder, meinen Freund und Kunden aus alten Zeiten. Wir haben uns viel zu erzählen, er ist auch derjenige, der mich vor Jahren mit dem Golfvirus infiziert hat. Also gehen wir auch, hier im „Mekka“ des Golfsports in den USA auf mehrere Runden. Die Bars und Restaurants, die wir in den späten 90er Jahren so oft heimgesucht hatten, damals, als ich für über zwei Jahre hier arbeitete, dürfen und wollen wir natürlich nicht auslassen. Es sind schöne, sonnige Tage hier in Georgia, die ich außerordentlich geniesse.

Auf nach Charleston

Allmählich werde ich allerdings etwas unruhig; die bevorstehende Passage weckt Lust und Reisefieber in mit. Mittlerweile ist es Ende September und eines Morgens starte ich früh vom Partridge Inn, meinem ehemaligen Stammhotel in Augusta, in Richtung Charleston. Das kleine Mietauto ist ziemlich voll, große Koffer mit Klamotten für über einen Monat, Golfbag, Aktentasche und sonstiges Gedöns wollen mit. Auch meine gesamte Fotoausrüstung schleppe ich mit. Die Fahrt über den Internate Highway geht, wie erwartet, zügig vonstatten, dennoch habe ich genügend Puffer einkalkuliert: Der Mietwagen muss abgegeben werden und dann ist da noch das fix bestellte Taxi, das mich mit all meiner Bagage zum Kai bringen muss. Dies ist auch der echte Haken daran: der Taxifahrer muss im Besitz eines gültigen Permits der Transport Workers Union sein, um die Kaye befahren zu dürfen – und mich mit meinem Gepäck an der Gangway abzusetzen. In Charleston kommt das Taxi denn auch fast pünktlich zum Mietwagenterminal, wuchte das Gepäck in den Kofferraum, falle schwitzend und ermattet in den Fond und frage, eher zum Spass, ob der Fahrer ein Permit habe. „Nein“, sagt dieser zu meinem Entsetzen, „das habe ich Zuhause vergessen!“ Dann aber nix wie los, zu ihm nach Hause das Papier holen, er wohnt weit draussen, dann zurück nach Charleston und in den Hafen und ans Kai. Alles klappt, aber kurz vor dem Herzinfarkt. Wenigstens wurde der bei der Reservierung vereinbarte Fahrpreis eingehalten.

Rio Madeira

Mein alter Freund G, einer der Kapitäne der Rio Madeira empfängt mich mit einer Ehre: unsere Firmenflagge flattert an der Steuerbordsaling. (Ja, auf dem Foto ist es tatsächlich die Steuerbordsaling , der Wind kam aus der falschen Richtung deshalb ich habe das Foto oben gespiegelt). Ich bin echt gerührt. Sicher haben meine Töchter das mit G ausgeheckt bevor er in Hamburg mit seiner Rio Madeira losfuhr. Pjotr, ein junger Trainee, der seine Ausbildung bei der Reederei macht, steht oben an der Gangway und hilft mir, mein schweres Gepäck in meine Kammer auf dem F-Deck zu wuchten. Man hat mir die Eignerkabine zugewiesen, sie liegt zwischen jener vom Kapitän und der des 1. Offiziers, nur ein Deck unter der Brücke. Diese zwei Räume plus Duschbad werden also für die nächsten 19 Tage meine Heimstatt sein: zweckmäßig, einfach, seemännisch schlicht; aber mit freiem Blick zum Bug…

Noch sind die letzten Ladearbeiten im Gange und in dieser Zeit darf sich niemand an Deck aufhalten. Aber auf Brücke und Brückendeck darf ich hinaus. Ich schieße meine ersten Fotos an Bord. Dies wird eine meiner Hauptbeschäftigungen sein in den nächsten zwei Wochen. Es ist unglaublich, wie tief die Lagerräume aus dieser Perspektive sind. Das Löschen und das gleichzeitige Laden der Container gleicht einem riesigen Tetris-Spiel und das fasziniert mich. Der 2. Offizier ist für die Ladung, für deren korrektes Stauen and Bord und die ordnungsgemäße Ladungssicherung verantwortlich. Trim und Stabilität gehören dazu. Mittels der Trimtanks und Wasserballast wird er später das Schiff so austrimmen, dass wir stabil sind und auch unter der Brücke an der Hafenausfahrt durchpassen …

Die Reise beginnt

Bei beginnender Dämmerung kommt der Lotse an Bord und es geht los. Die Hauptmaschine erwacht zum Leben, Schlepper übernehmen die Leinen und der Kapitän dirigiert mit den Querstrahlrudern vorne und achtern das grosse Schiff, immerhin 280 Meter lang und 40 Meter breit, weg von der Kaye.

Ein langer Seekanal führt vom Hafen in Charleston hinaus auf See. Ich bin fasziniert, mit welcher Ruhe Kapitän, Offiziere und der Rudergänger mit Unterstützung des Lotsen dieses riesige Schiff Richtung Meer dirigieren. Bis zur völligen Dunkelheit bleibe ich auf Brücke, dann trolle ich mich in die Koje, überwältigt von den Eindrücken dieses langen Tages falle ich in einen traumreichen Schlaf.

Am nächsten Morgen wache ich früh auf und gehe gleich nach dem Duschen in die Offiziersmesse. Dort sitzen Kapitän, Chief (leitender Ingenieur) und die Offiziere an einem Tisch und nehmen dort ihre Mahlzeiten ein. Ich darf als Gast mit an diesem Tisch Platz nehmen. Das Essen an Bord hat einen sehr hohen Stellenwert. schon Pauline, die Gattin meines Segelvaters pflegte immer zu sagen: „die Crew muss satt und trocken sein“. Tatsächlich gibt es dauernd was zu essen: Frühstück-Zwischenmahlzeit-Mittagessen-Nachmittagskaffee mit Kuchen oder Snack-Abendessen – … Immer reichlich und warm. Merke: nach dem Käpt’n ist der Smut der zweitwichtigste Mann an Bord! Die Gespräche bei Tisch sind locker entspannt, werden meist auf Englisch geführt (der Chief ist Pole). Interessiert höre ich zu, stelle Fragen bis der Stuart kommt und Backschaft macht,

Ich erkunde das Schiff

Es fällt mir gar nicht schwer, mich zu beschäftigen. Obwohl ich der Einzige an Bord bin, der rein gar nichts zu tun hat. Außer Essen und Schlafen. Da ist zum einen das Deck: wie gesagt, das Schiff ist 280 Meter lang und 40 Meter breit. Ein Decksrundgang vom Heck bis zur Ankerwinsch am Bug bringt also 600 Meter „auf den Tacho“. Die Zwote joggt täglich 45 Minuten an Deck. Um die zehn Runden drehe ich selbst so am Tag, aber bedeutend gemächlicher als die sportliche Zwote! Es gibt jede Menge Details an Bord zu entdecken. Hinzu kommt, dass sich mit der Beleuchtung, die sich je nach Wetter und Sonnenstand facettenreich verändert, Objekte und Perspektiven in stets neuem Licht erscheinen. Es gibt Fotomotive ohne Ende und ich werde auf der Reise hunderte von Bildern schießen.

Die Mannschaftsräume, die Messen, stehen mir natürlich auch jederzeit offen. In einer Mannschaftsmesse finde ich eine Gitarre, mitunter schnappe ich sie mir und spiele mir selbst einen vor. Zahlreiche Stores (Lagerräume) für Farben und Ausrüstung sowie Werkstätten sind überall auf dem Schiff verteilt, immer finden sich „people“ an Deck, die Rost klopfen, Farbe tönen oder die Aufbauten mit dem Hochdruckreiniger säubern. Alles in allem macht das Schiff einen tadellosen Eindruck.

Es ist unglaublich mit welcher Freundlichkeit die Mannschaft auf mich eingeht. Immer ein Lachen und ein paar freundliche Worte werden gewechselt, wenn man sich begegnet. Trotzdem, oder gerade deswegen: es ist erstaunlich, obwohl 28 Mann an Bord sind, ist man oft stundenlang völlig allein. Ich geniesse es sehr, dass ich mich völlig frei an Bord bewegen kann. Nur wenn das Wetter es nicht gestattet, sind die Schotten nach draußen geschlossen und es herrscht Decksverbot. Auf meiner Reise war das nur einmal für ein paar Stunden der Fall. Überhaupt habe ich ein Riesenglück mit dem Streckenwetter, es ist einfach famos!

Die Mannschaftsdienstgrade sind ausschließlich Filipinos. Sie fahren nach westlichen Verhältnissen für sehr kleines Geld zur See. Jeder „people“ verdient dennoch genug, um zu Hause eine vielköpfige Familie durchzubringen. Und alle träumen davon, eines Tages die Seestiefel an den Nagel zu hängen um zu Hause eine kleine Werkstatt oder eine Garküche zu eröffnen. Dafür nehmen sie lange Einsatzzeiten in Kauf, unser Bosun (Bootsmann, eine Art Vorarbeiter), so höre ich, sei seit 13 (!) Monaten ununterbrochen an Bord.

Ein Offizier erzählt mir, dass die zweite große Gruppe der weltweit tätigen Marinieros Kiribati, ein Volk in der Südsee, seien. Niemals dürften Kiribati und Filipinos zusammen in einer Crew gemischt werden, das gäbe Mord und Totschlag. Getrennte Crews dagegen wären völlig problemlos. Die Filipinos haben auf Freiwache eine große Leidenschaft: Karaoke. Mit Verve und ganz viel Spass und Lachen betreiben die ihre Singwettbewerbe, manchmal setze ich mich dazu und kann kaum verhindern, dass sie mir ihr Mikrofon auch in die Hand drücken.

Meine Fotos bearbeite ich sogleich nach, in meiner Kammer habe ich einen riesigen Schreibtisch auf dem mein Laptop steht. Im Office der Schiffsführung, auf einem der unteren Decks, gibt es einen PC mit email via Satellit. Meist ist dieser von piepels belegt und ich verzichte darauf, ihn zu benutzen. Auch bin ich basserstaunt, wieviel Papierkram die Offiziere täglich zu erledigen haben, oh Dokumentation! Die Schiffsführung als solches nimmt nur einen (kleinen) Teil des täglichen Arbeitspensums in Anspruch.

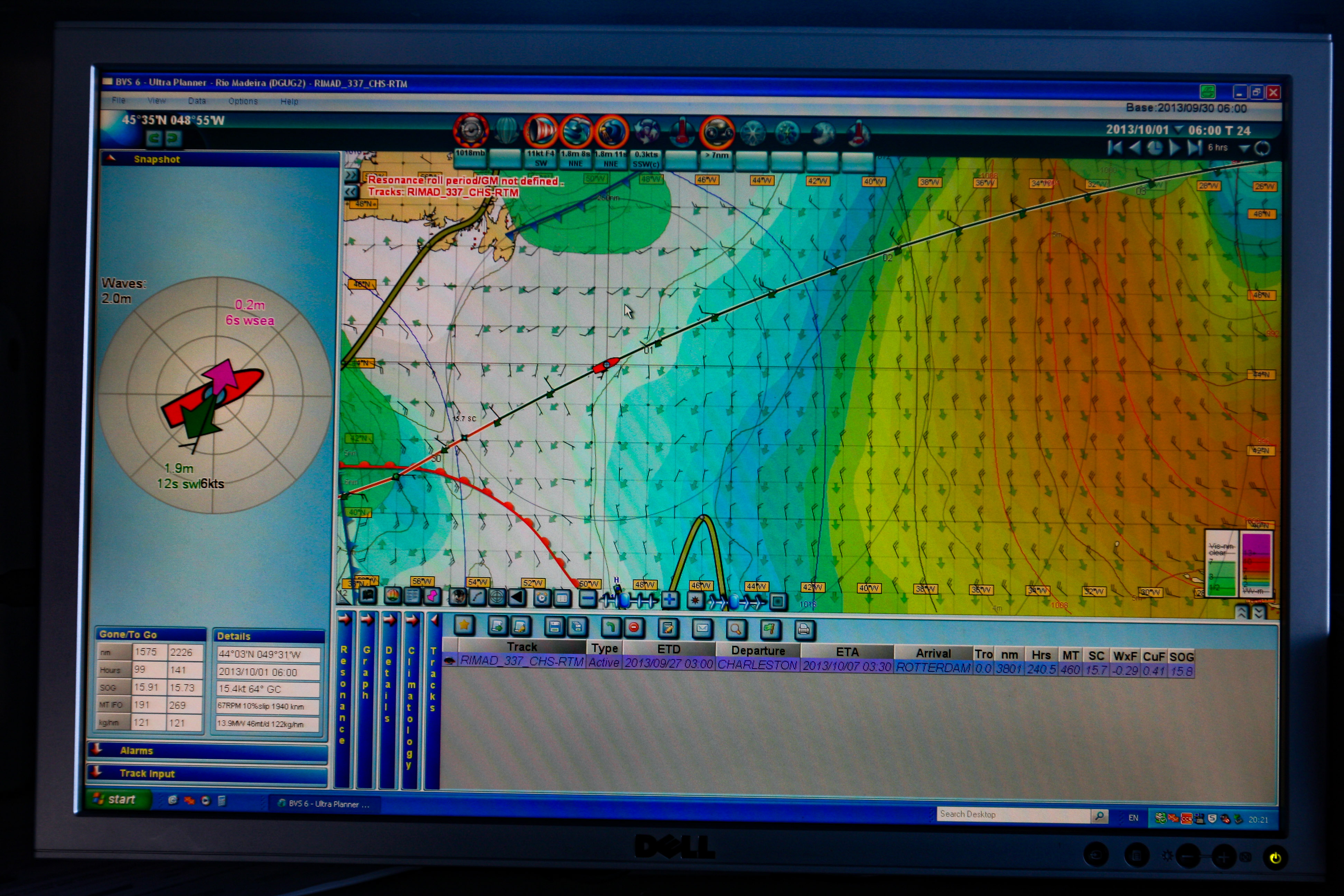

Auf Brücke

Die Schiffsoffiziere gehen englische Wache, d.h. 4 Stunden Wache, 8 Stunden wachfrei usf. Die Maschine, d.h. die Schiffs-Ingenieure gehen Sechsstunden-Wachrythmus. In die Maschine darf ich leider nur in Begleitung, auf Brücke jedoch habe ich jederzeit Zutritt. Der Wachhabende ist meist dankbar, wenn jemand vorbeikommt um zu schnacken. Der Erste hat Nachtwache und hört gerne Soulmusik. Mit ihm kann man sich gut unterhalten, er kommt aus dem Binnenland, nicht von der Küste.

Das Leben der Seeleute ist beileibe nicht mehr so, wie in der guten alten Zeit der Stückgutfrachter. Wochenlange Liegezeiten in exotischen Häfen waren damals selbstverständlich. In der Trampschifffahrt, bei welcher der Reeder sein Schiff ohne festen Fahrplan von Hafen zu Hafen schickte, je nachdem, wo es gerade Ladung gab, gehört heute schon lange der Vergangenheit an – Abenteuer ade. Die Seefahrt ist heute weltweit überwiegend in festen Routen organisiert und die Fahrpläne müssen genau eingehalten werden. Alleine schon die Belegungspläne der Hafenterminals, welche stundengenau organisiert sind. Kommt es zu Verspätungen führen diese zu Liegezeiten auf Reede und Chaos in den Lieferketten, was sich keiner leisten kann. Rein in den Hafen, wenige Stunden am Terminal, Boxen runter, Boxen rauf – und schon geht es weiter. Zeit ist Geld!

Schiffe fahren stets nach den gesetzlichen Bestimmungen die im jeweiligen Flaggenland gelten. Das ist der Grund für die zahllosen Ausflaggungen in Billigländer. Man entgeht so den wesentlich strengeren Bestimmungen des Heimatlandes und der heimatlichen SeeBG. Die Reederei mit der ich gerade unterwegs bin, ist da (noch?) eine vorwiegend rühmliche Ausnahme.

Andererseits gibt es sie doch noch, die romantischen, emotionalen Momente in der heutigen Seefahrt. Die Offiziere bestätigen mir, dass gerade die Dämmerungsphasen bei ruhiger See eine oft starke Wirkung haben: unglaubliches Licht, grandiose Wolkenbilder, Reflexionen der See, Sonnenaufgang- und Untergänge in grandiosen Farben und natürlich Mond und Sterne. Ja, da kann man schon ins Staunen und Träumen kommen.

Fortsetzung folgt!

Hinterlasse einen Kommentar